UBU RE

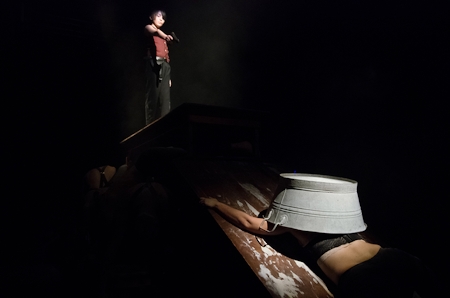

Uno spettacolo del Teatro dei Venti a partire dall’opera di Alfred Jarry

Regia e drammaturgia Stefano Tè.

Con Fonci Ahmetovic, Alessio Boni, Oksana Casolari, Fabio De Nardi, Diego Di Lascio, Francesca Figini, Davide Filippi, Lucio Improta, Daniele Novelli, Giuseppe Pacifico, M. Saieva, Antonio Santangelo, Sejfuli Nadir, Felix Tehe Bly.

Assistente di compagnia Ciro Risi.

con la collaborazione di Marzia D’Angeli, Martina Giampietri, Elisa Vignolo.

Allestimento scenico Teatro dei Venti.

Costumi Alessandra Faienza e Teatro dei Venti.

Sound designer Domenico Pizzulo.

Foto Chiara Ferrin

Assistente alla regia Simone Bevilacqua.

Organizzazione Teatro dei Venti e Daphne Pasini.

Amministrazione Francesca Ferri.

Comunicazione Salvatore Sofia.

Progetto realizzato in collaborazione con il Coordinamento Teatro Carcere Emilia-Romagna, la Casa Circondariale di Modena e la Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia. Produzione Teatro dei Venti con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena all’interno della Rassegna Andante.

Visto al Teatro dei Segni di Modena

di Enrico Piergiacomi

Nello scritto Essere e Vivere del 1894, Alfred Jarry menziona il suicidio del carcerato Henri-Louis Lesteven. Tra il 1892-1893, egli defenestrò 18 prostitute e sfuggì alla condanna a morte, gettandosi dalla finestra dell’ospedale del carcere in cui era ricoverato. La «bellezza volontaria» di tale gesto attira l’attenzione di Jarry in quanto, a suo dire, «ogni assassinio è bello». Esso infatti distrugge «l’Essere» – caratterizzato da eternità, continuità, inestensione – a favore del «Vivere», che è il suo esatto «antipodo» e, dunque, si contraddistingue per il suo mutarsi in forme sempre diverse, discontinue, estese nel tempo. Col «balzo scimmiesco» di Lesteven, si concretizza, insomma, un atto di anarchica libertà – se con “libertà” intendiamo il desiderio di rinnovarsi ogni volta, senza obbedire a rigidi principi e schemi di comportamento. Più precisamente, si attua un salto oltre i limiti in cui l’esistenza quotidiana ci confina, che in casi estremi deve essere compiuto tramite suicidio. Lesteven scelse di non-essere più perché ciò era paradossalmente l’unico modo per “vivere” libero che gli restava.

Nello scritto Essere e Vivere del 1894, Alfred Jarry menziona il suicidio del carcerato Henri-Louis Lesteven. Tra il 1892-1893, egli defenestrò 18 prostitute e sfuggì alla condanna a morte, gettandosi dalla finestra dell’ospedale del carcere in cui era ricoverato. La «bellezza volontaria» di tale gesto attira l’attenzione di Jarry in quanto, a suo dire, «ogni assassinio è bello». Esso infatti distrugge «l’Essere» – caratterizzato da eternità, continuità, inestensione – a favore del «Vivere», che è il suo esatto «antipodo» e, dunque, si contraddistingue per il suo mutarsi in forme sempre diverse, discontinue, estese nel tempo. Col «balzo scimmiesco» di Lesteven, si concretizza, insomma, un atto di anarchica libertà – se con “libertà” intendiamo il desiderio di rinnovarsi ogni volta, senza obbedire a rigidi principi e schemi di comportamento. Più precisamente, si attua un salto oltre i limiti in cui l’esistenza quotidiana ci confina, che in casi estremi deve essere compiuto tramite suicidio. Lesteven scelse di non-essere più perché ciò era paradossalmente l’unico modo per “vivere” libero che gli restava.

Questo discorso apre una promettente ipotesi di lettura del teatro «patafisico» di Jarry. Normalmente, noi “esistiamo”, ma non “viviamo”. Noi ci confiniamo in un ruolo fisso e trascuriamo le infinite altre possibilità di vita/pensiero che potremmo realizzare, se solo avessimo il coraggio di procedere, o la società non ce lo impedisse. In questo senso, la nostra condizione ordinaria non è diversa da quella dei carcerati, che si ritiene non possano più mutare in meglio. Il loro destino è ormai la reclusione e l’esilio. Il teatro «patafisico» potrebbe così essere il mezzo per poter conquistare la libertà che ci è negata / ci neghiamo, o acquisire la forza necessaria a trasformare la bruta esistenza in una vita festosa, in un gioioso caos. Per dirla di nuovo con le parole di Essere e Vivere: «Vivere è il carnevale dell’Essere».

Se queste considerazioni hanno un qualche senso, possiamo desumere quanto interessante e sinistra sia stata la scelta del Coordinamento del Teatro Carcere Emilia-Romagna di lavorare, per il biennio 2016-2018, sull’Ubu re di Jarry. Ipotizzando che la patafisica sia animata da questa tensione alla libertà assoluta, gli spettacoli organizzati dal Coordinamento rappresentano dei carcerati che cercano, con le loro esibizioni, di farsi liberi attraverso il teatro. Ciò vale, perlomeno, per l’iniziativa nel suo complesso. Ciascun singolo spettacolo dà, infatti, la propria lettura dell’Ubu re, che può sia rispettarne fedelmente il contenuto, sia stravolgerlo e rimodularlo.

Ho avuto finora modo di assistere alla versione di Ubu re andata in scena al Teatro dei Venti di Modena, a cura di Stefano Tè. A prima vista, essa sembra appartenere al tipo di lavoro che stravolge e rimodula Jarry. L’Ubu re di Stefano Tè viene spogliato volontariamente della carica infantile e grottesca che l’opera jarryniana manifestava sin dalla sua prima. Sembra quasi che il regista si sia chiesto: cosa resta di Ubu, quando lo asciugo di ciò che è assurdo? Forse il Macbeth di Shakespeare, che era una delle fonti di Jarry e mostra a quali atrocità conduce l’avidità di potere. Sintetizzando con una formula, potremmo dire che di Stefano Tè “ri-macbethizza” l’Ubu re.

D’altro canto, la sua versione si chiude con una ripresa della giocosità dell’originale. Il principe Bugrelao si inerpica sulla catasta di morti che Ubu ha lasciato dietro di sé e, non avendo altro da fare, gioca a sparare infantilmente nel vuoto. Si tratta di un’indicazione chiave, perché invita a non prendere troppo sul serio quanto è stato visto in scena. Le atrocità dell’Ubu re sono un gioco, di cui spettatori e attori, carcerati e cittadini, godono per un’ora al riparo dalla censura e dai limiti della morale, che condanna ogni massacro. Se ciò è plausibile, ne esce confermata l’ipotesi che il teatro patafisico potrebbe essere un modo per raggiungere una libertà dai limiti della quotidianità, che ci vuole innocui, onesti e mansueti.